La politique de l’Etat en matière de lutte contre le bruit des transports terrestres

La politique de lutte contre le bruit dans l’environnement relève historiquement de l’État qui a légiféré en la matière, notamment à travers la loi bruit du 31 décembre 1992, texte fondateur, basée sur des actions préventives et curatives de la pollution sonore dans le domaine des transports terrestres et aériens. Une partie des textes réglementaires sur la lutte contre la pollution sonore se retrouve aujourd’hui dans le Code de l’Environnement.

Le bruit, un enjeu de santé publique

Le bruit constitue une préoccupation majeure des Français dans leur vie quotidienne, que ce soit au sein de leur logement, dans leurs déplacements, au cours de leurs activités de loisirs ou sur leur lieu de travail. Le bruit est également un sujet majeur pour les décideurs politiques.

-

L’intensité des sons est exprimée en décibels dans une échelle allant de 20 dB(A) environ, seuil de l’audition humaine, à environ 120 dB(A), limite supérieure des bruits usuels de notre environnement. Cependant, chaque individu dispose de sa propre sensibilité au bruit, qui peut dépendre de son âge, de sa perception, de son environnement… La réaction à une stimulation sonore est également influencée par des représentations individuelles (utilité des sources, bruit choisi ou subi, contrôle des sources…).

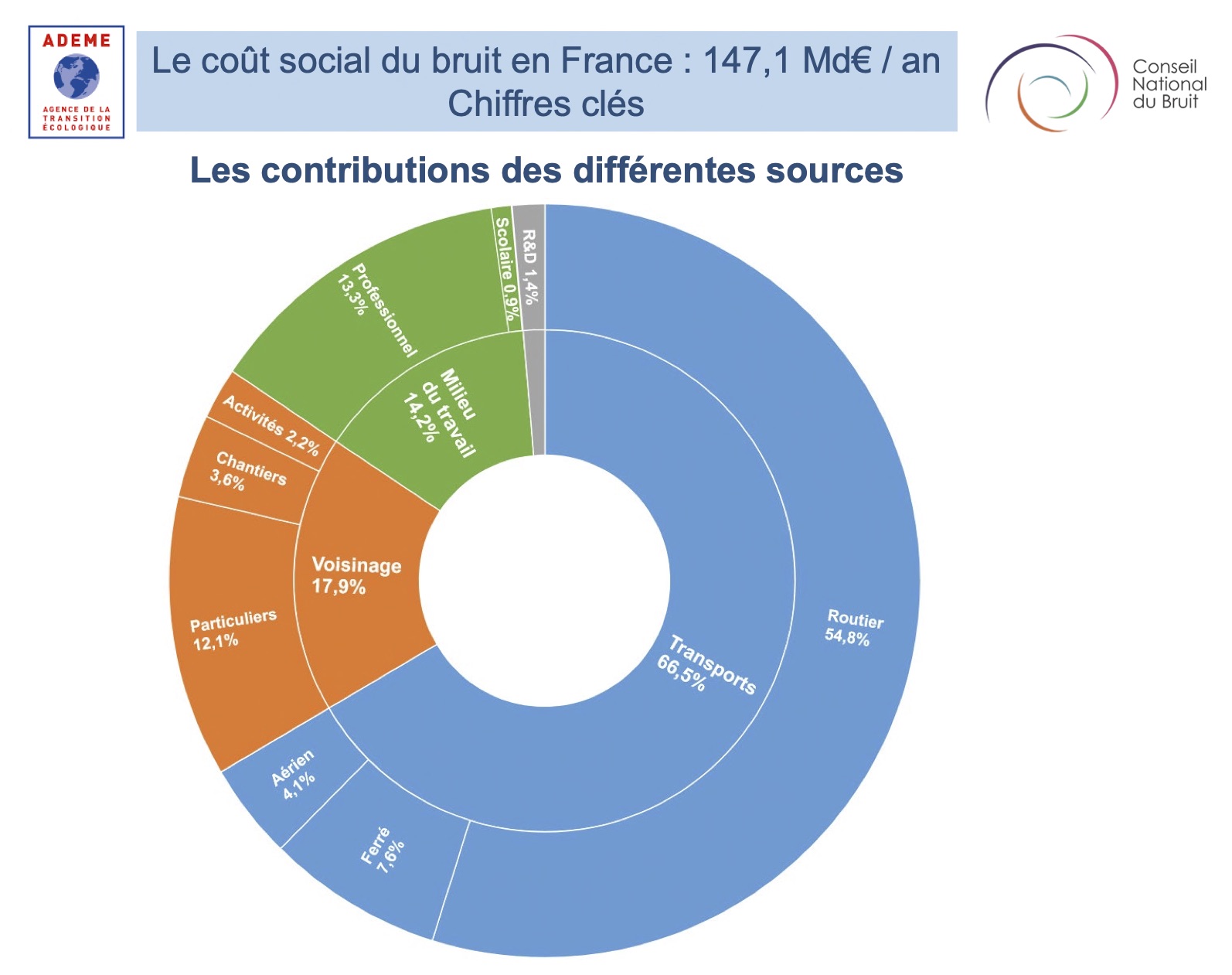

En 2021, le Conseil National du Bruit (CNB) et l’Agence de la Transition écologique (ADEME) ont publié les résultats d’une étude sur l’évaluation du coût social du bruit en France, qui révèlent une augmentation très significative de ce coût depuis 2016. Il est ainsi estimé à 147,1 milliards d’euros par an (sur la base des données et connaissances disponibles).

C’est le bruit des transports qui représente la majeure partie de ce coût social (68,4%), soit 106,4 Md€/an, principalement :

- le bruit routier représente 51,8% du coût total ;

- le bruit aérien, 9,4% ;

- le bruit ferroviaire, 7,2%.

Le bruit de voisinage représente 16,9% du coût social, soit 26,3 Md€/an :

- le bruit émis par les particuliers, 11,4% ;

- le bruit des chantiers, 3,6% ;

- le bruit généré dans l’environnement par les activités professionnelles, 2,1%.

Le bruit dans le milieu du travail correspond quant à lui à 13,5% du total, soit 21 Md€/an.

Les dépenses transversales (surveillance, information, études et recherche) représentent 2 Md€/an, soit 1,3% du coût social total.

Lien :https://librairie.ademe.fr/air-et-bruit/4815-cout-social-du-bruit-en-france.html

La réglementation nationale en matière de bruit des transports

La Loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit, dite Loi « bruit », codifiée (notamment aux articles L.571-9 à L.571-10-3 du Code de l’environnement) [1] porte trois axes d’action sur le bruit des transports terrestres qui se retrouvent successivement dans la Section 3 « Aménagements infrastructures et matériels de transports terrestres (articles R.571-32 à D. 571-57) » du Code de l’environnement.

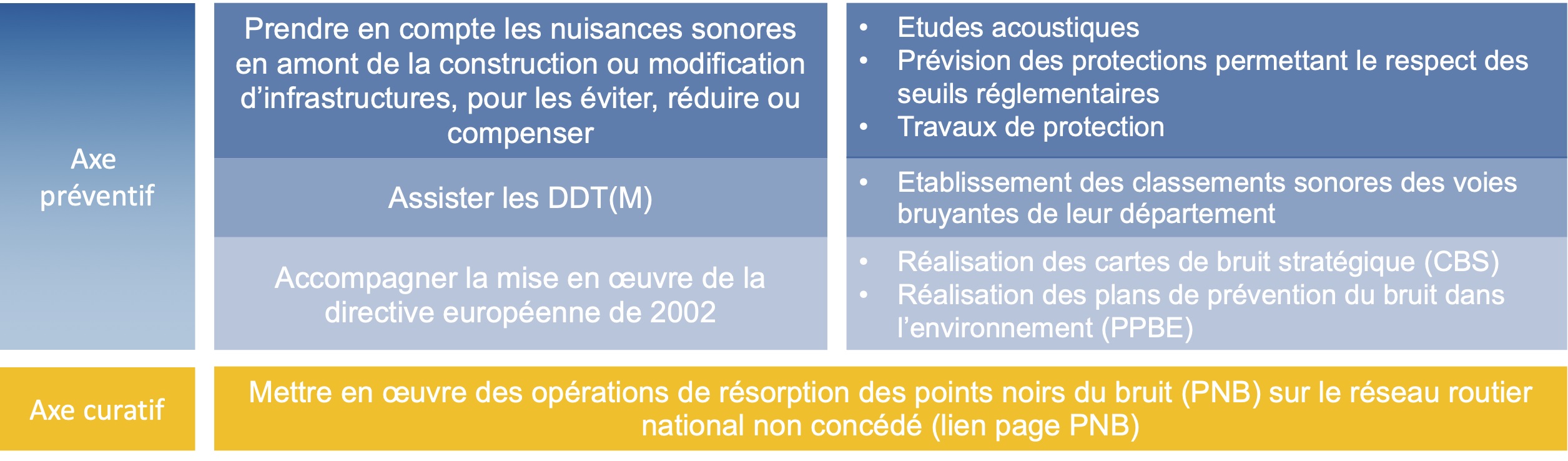

L’article 12 de la loi précitée prévoit tout d’abord que les maîtres d’ouvrage d’infrastructures doivent prendre en compte les nuisances sonores dans la construction de voies nouvelles et la modification de voies existantes, et s’engager à ne pas dépasser des valeurs seuils de niveau sonore.

C’est l‘objectif de la réglementation « infrastructure nouvelle », codifiée aux articles R.571-44 à R.571-52-1 du Code de l’environnement et précisée par l’arrêté du 5 mai 1995 relatif au bruit des infrastructures routières et par celui du 8 novembre 1999 pour les voies ferroviaires.

Aux termes de l’article 13 de la loi précitée, les constructeurs de bâtiments ont l’obligation de prendre en compte le bruit engendré par les voies bruyantes existantes ou en projet, en dotant leur construction d’un isolement acoustique adapté par rapport aux bruits de l’espace extérieur. C’est l’objectif du classement sonore des voies (CSV), encadré par le décret 95-21 du 9 janvier 1995 relatif au classement des infrastructures de transports terrestres et modifiant le Code de l’urbanisme (articles R.111-1, R.151-51, R.151-53 et R.153-18) et le Code de la construction et de l’habitation (articles R.154-1 à R.154-3 et R.154-6 à R.154-7). Ce décret a été codifié aux articles R.571-32 à R.571-43 du Code de l’environnement et précisé par l’arrêté du 30 mai 1996 relatif aux modalités de classement des infrastructures de transports terrestres et à l’isolement acoustique des bâtiments d’habitation dans les secteurs affectés par le bruit.

Enfin l’article 15 de la loi précitée prévoit que le Gouvernement présente au Parlement un rapport qui :

- établit l’état des nuisances résultant du transport routier et ferroviaire et les conditions de leur réduction ;

- comporte une évaluation des travaux nécessaires à la résorption des points noirs de bruit (PNB) et à la réduction de ces nuisances à un niveau sonore diurne moyen inférieur à soixante décibels ;

- présente, en outre, les modes de financement envisageables pour permettre la réalisation de ces travaux dans un délai de dix ans.

Le rapport Lamure publié en 1998 comptabilise 120 000 logements PNB sur le réseau routier national et constate que l’action sur les PNB répertoriés ne permet pas d’éviter l’apparition de nouveaux PNB car le trafic augmente continuellement, en particulier sur les axes internationaux avec du trafic nocturne lourd. Il constitue le point de départ de la politique de résorption des PNB dont le pilotage est assuré par la mise en place des observatoires de bruit. (voir article sur les PNB)

La réglementation « infrastructure nouvelle »

Le bruit des infrastructures routières nouvelles ou faisant l’objet de modifications est réglementé par les articles L.571-9 et R.571-44 à R.571-52 du Code de l’environnement, complétés par l’arrêté du 5 mai 1995 pour les routes, et par celui du 8 novembre 1999 pour les voies ferroviaires qui, respectivement, fixent notamment, pour la contribution sonore de la voie considérée, des niveaux sonores à ne pas dépasser en façades des bâtiments. Ces dispositions ont pour but de protéger les bâtiments sensibles au bruit et ayant été autorisés à la construction avant l’existence administrative de l’infrastructure.

Les bâtiments sensibles au bruit regroupent :

- les bâtiments d’habitation ;

- les établissements d’enseignement ;

- les bâtiments de santé, de soins ou d’action sociale ;

- les bâtiments d’hébergement à caractère touristique.

Aussi, la protection des bâtiments s’opère en priorité par un traitement direct de l’infrastructure ou de ses abords immédiats. Toutefois, si cette action à la source ne permet pas d’atteindre les objectifs de la réglementation dans des conditions satisfaisantes d’insertion dans l’environnement ou à des coûts de travaux raisonnables, tout ou partie des obligations est assuré par isolation de façades.

A cette fin, le maître d’ouvrage d’une infrastructure nouvelle doit prendre en compte les nuisances sonores diurnes et nocturnes dès la conception du projet d’aménagement, ce qui nécessite une véritable réflexion sur l’intégration acoustique de l’ouvrage en amont des travaux. L’objectif est de limiter la contribution sonore de l’infrastructure en façade des bâtiments voisins, et de respecter tout au long de la vie de l’infrastructure les seuils réglementaires de jour (en LAeq 6h00-22h00) et de nuit (en LAeq 22h00-6h00). Pour cela, la contribution sonore de la voie est modélisée selon les règles en vigueur à l’échéance « année de mise en service plus 20 ans ».

Sont concernées les infrastructures nouvelles ainsi que les modifications ou transformations significatives d’infrastructures existantes, c’est-à-dire celles susceptibles d’induire par rapport à la situation à terme avant cette modification ou transformation, une augmentation du niveau sonore de plus de 2 dB(A).

Le pilotage de la mise en œuvre des politiques de lutte contre le bruit

La Direction générale de la prévention des risques (DGPR) assure le pilotage national de la mise en oeuvre des politiques de lutte contre le bruit. Elle réalise le suivi de la mise en oeuvre de la directive « bruit » 2002/49/CE auprès de la Commission européenne, et du contentieux lié à cette mise en oeuvre. Elle participe à l’élaboration de la réglementation nationale de lutte contre le bruit des transports, veille à suivre son application et anime le réseau des correspondants bruit au niveau national (D®EAL, DDT(M)). Elle se coordonne avec la Direction générale des infrastructures des transports et des mobilités (DGITM) qui est chargée de mettre en oeuvre la politique nationale des transports terrestres.

Au niveau régional

La « mission bruit » de la DREAL PACA a la charge des activités relatives au bruit des infrastructures de transports terrestres relevant de l’État.

La DREAL PACA assure également une mission de coordination et d’animation de la politique régionale de lutte contre le bruit des transports terrestres :

- organisation des comités de pilotage bruit

- animation du réseau des correspondants bruits.

- collecte des besoins de crédits auprès des DDT(M)

Au niveau départemental

De façon opérationnelle, la majorité des actions menées par l’État se déploient à l’échelon départemental (DDT(M)).

- Mise en œuvre et révision du classement sonore des voies du département des Bouches-du-Rhône (lien page classement sonore)

- Mise en œuvre de la directive européenne de 2002 : (voir article sur les CBS/PPBE)

- Réalisation des cartes de bruit stratégique (CBS) du département et des plans de prévention du bruit dans l’environnement (PPBE))

- Suivi et accompagnement pour les CBS GITT (Grandes Infrastructures de Transport Terrestre) du département, suivi et accompagnement de la Métropole Aix Marseille Provence.

- Mise en œuvre des opérations de résorption des points noirs du bruit (PNB) sur le réseau routier national des secteurs traités en isolation de façade

- Appui aux préfets de département sur l’ensemble des missions relatives aux nuisances sonores (bruit des chantiers / bruit de voisinage / etc..)

Sur le même sujet

FIN DES TRAVAUX des écrans acoustiques sur A7

La réception des écrans acoustiques mis en oeuvre à l’entrée de Marseille le long de l’autoroute A7 a eu lieu début décembre 2025. Cette (…)

16 février 2026